いつの時代も不動産は「不労所得神話」により大変人気な投資先として君臨していますよね。

実際の不動産投資はとても大変で、不労所得とはほど遠い存在なのですが、なぜか大人気です。

そして、不動産投資をする労力はかけたくないが一丁噛みしたいという人が好むのが「リート」ですよね。

今回はリート投信の中でも人気を誇る「J-REIT・リサーチ・オープン」について分析していきたいと思います。

REIT関連記事:

- どこまで下がるのか?評判ガタ落ちのフィデリティ・US・リートファンドBを考察!2023年以降の今後の見通しは暗い!?

- 〈2024年は危ない?〉長期投資でリート(J-REIT)をおすすめしない理由について解説。買い銘柄はコロナ収束→オリンピック後に出てくる?

- 【ゼウス投信】もう売り時!?評判はよいが大損している毎月分配型投資信託「新光US-REITオープン」を徹底評価!今後の見通しは明るい?USリートはどこまで下がる?

- 2024年最新版!掲示板での口コミが評判のダイワJ‒REITオープン(毎月分配型)の今後の見通しを過去の実績や直近利回りから評価!

J-REIT・リサーチ・オープンの概要

投資対象は日本国内上場不動産投資信託証券

投資対象は上場不動産投資信託証券です。要するにREITです。

安定したインカムゲインの確保と中長期的な資産の成長を目指すことになります。

国内リートですから、「JーREIT」ですね。

そもそもリートとは何かというと、以下が定義になります。

REIT(リート)とは、投資者から集めた資金で不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する商品で、一般的に「不動産投資信託」とよばれています。投資者は、REITを通じて間接的に様々な不動産のオーナーになり、不動産のプロによる運用の成果を享受することができます。

上記で述べた、自分で不動産はやりたくないけれども、不動産の不労所得のおいしいところを一丁噛みしたいと思っている人達のニーズを叶えた商品となります。

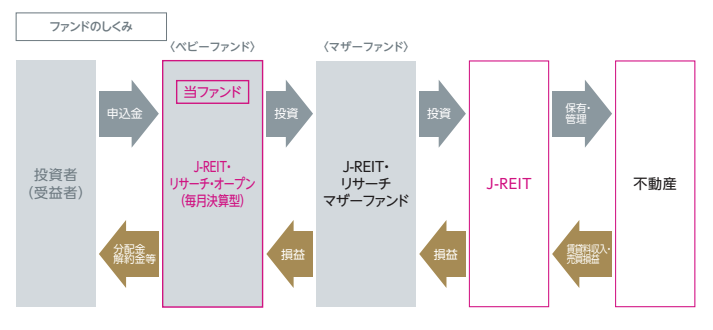

ファンドの仕組みとしては以下の通りで、不動産の収益をJ-REITで運用するというファンズ・オブ・ファンズとなっています。

組入上位10銘柄の顔ぶれとは?

組み入れている上場REITは以下となっています。堅実な利回りを出しているREITに投資をしていますね。

| 銘柄 | 比率 | 予想配当利回り | |

| 4 | 平和不動産リート投資法人 | 5.62% | 4.50% |

| 2 | 積水ハウス・リート投資法人 | 5.49% | 4.76% |

| 3 | ヒューリックリート投資法人 | 5.44% | 4.51% |

| 1 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 5.28% | 3.97% |

| 5 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 5.04% | 4.29% |

| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 3.98% | 4.00% |

| 10 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3.92% | 4.55% |

| 8 | 森ヒルズリート投資法人 | 3.87% | 4.33% |

| 6 | NTT都市開発リート投資法人 | 3.82% | 5.05% |

| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3.35% | 3.57% |

2022年10月以降の構成上位銘柄の変遷は以下となります。ほとんど変わらず株価の上下動で順位が変動しています。

| 2023年10月 | 2023年6月 | 2023年3月 | 2022年10月 | |

| 1 | 平和不動産リート投資法人 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 平和不動産リート投資法人 | 平和不動産リート投資法人 |

| 2 | 積水ハウス・リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人 |

| 3 | ヒューリックリート投資法人 | ヒューリックリート投資法人 | ヒューリックリート投資法人 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 |

| 4 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 平和不動産リート投資法人 | 積水ハウス・リート投資法人 | ヒューリックリート投資法人 |

| 5 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 日本プライムリアルティ投資法人 |

| 6 | 大和ハウスリート投資法人 | NTT都市開発リート投資法人 | NTT都市開発リート投資法人 | 大和ハウスリート投資法人 |

| 7 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 大和ハウスリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人 | NTT都市開発リート投資法人 |

| 8 | 森ヒルズリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人 | 大和ハウスリート投資法人 | 森ヒルズリート投資法人 |

| 9 | NTT都市開発リート投資法人 | ケネディクス・オフィス投資法人 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 日本ビルファンド投資法人 |

| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | ラサールロジポート投資法人 | アドバンス・レジデンス投資法人 |

用途別の比率は以下です。総合型が圧倒的です。

| 用途別組入状況 | 比率 | |

| 1 | 総合型 | 61.40% |

| 2 | オフィス特化型 | 17.26% |

| 3 | 物流特化型 | 10.84% |

| 4 | 住居特化型 | 6.78% |

| 5 | 商業施設特化型 | 1.73% |

| 6 | ヘルスケア施設特化型 | 1.34% |

| 7 | ホテル特化型 | 0.65% |

総合型とは都市型商業施設および東京オフィスです。Covid-19パンデミックが起きた時に、オフィス需要は消失するのではないかとのことで、リートは大暴落しました。

今の状況なども含め、J-REIT・リサーチ・オープンの運用結果は気になるところですよね。

手数料(売買手数料/信託報酬・管理報酬)

購入時手数料は3.3%(税抜3.0%)です。

運用管理費用 (信託報酬)は年1.1%(税抜1.0%)です。信託財産留保額は0.3%です。売買で3.6%がかかってきます。

J-REIT・リサーチ・オープンの運用実績とは?高配当利回りの裏に隠されたリスクを認識しよう

肝心な運用実績について見ていきましょう。

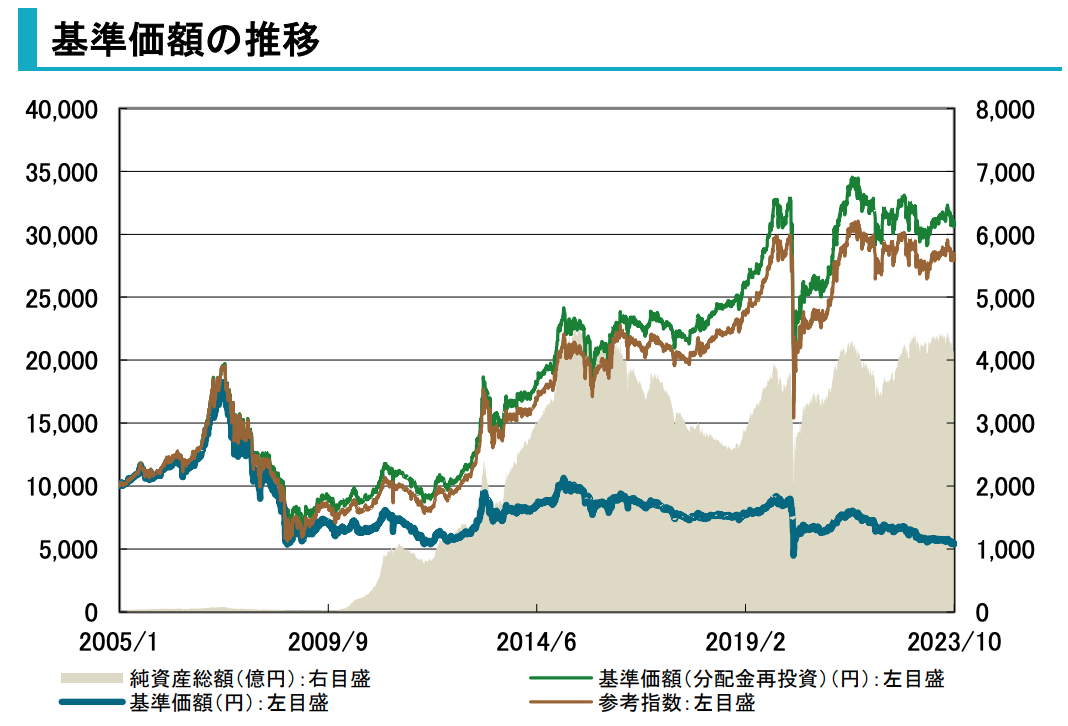

上記は基準価額の推移ですが、2005年に設定し、分配金再投資チャートは30,000円となっています。

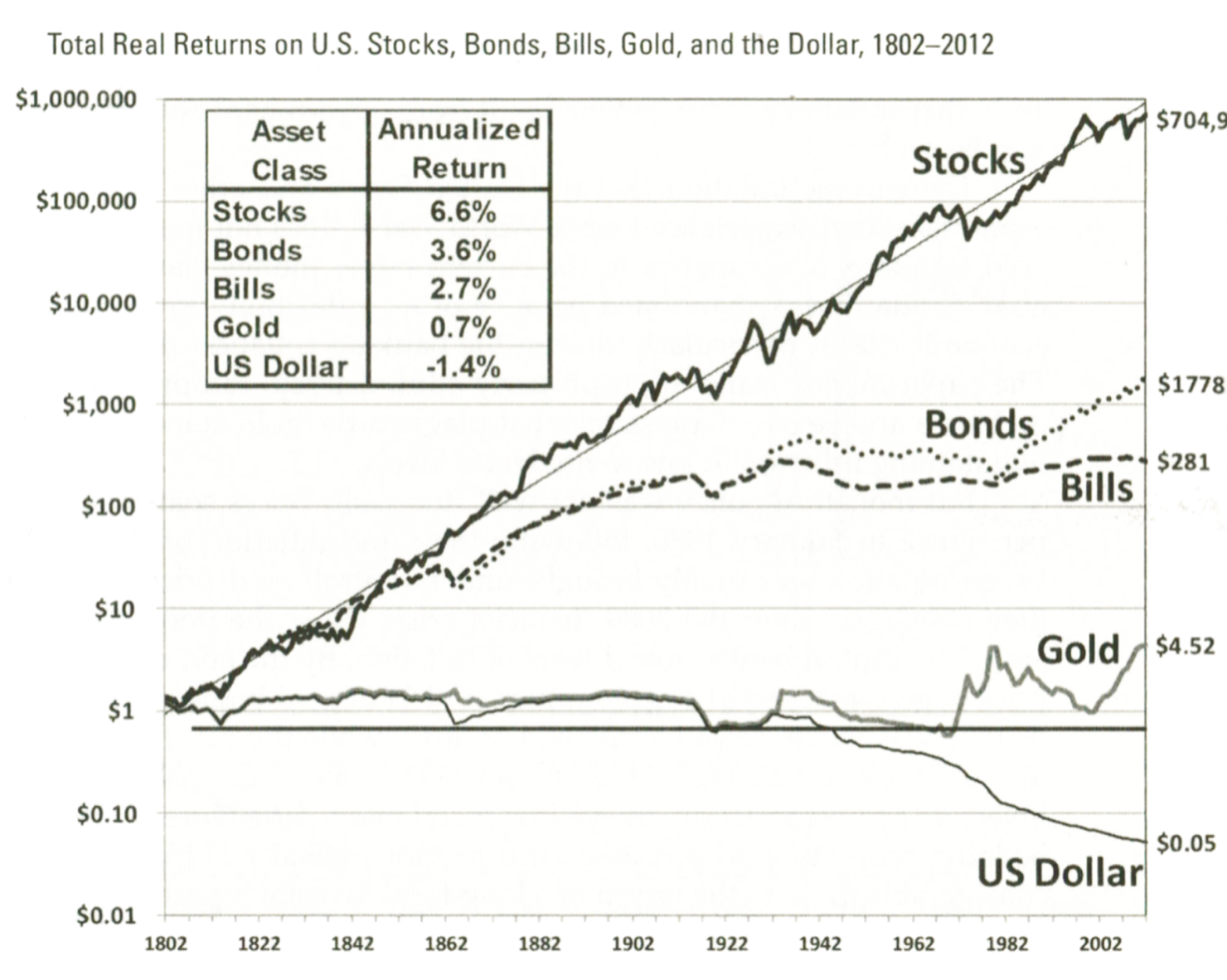

18年で3倍であり、これは年平均利回りは6%程度であると言えます。

投資成績的にはインデックス投信と同等ですね。手数料がREIT投信の方が高いため、その分が負けになります。しかし、これは分配金再投資をした場合の話です。

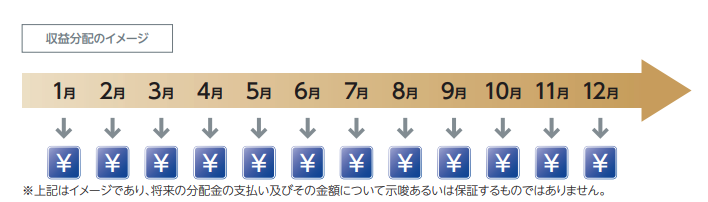

J-REIT・リサーチ・オープンは原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。

これはどういうことかというと、利益を産んでもすぐに出資者へ分配していくことにより、J-REIT・リサーチ・オープンの元本は全く増えていきません。

むしろ、利益が小さくなれば、元本から分配金を出していかなければならない「タコ足配当」となってしまうのです。

蛸配当とは、分配可能額を超えた剰余金の配当をいう。剰余金の配当は株主に対する会社財産の払戻しであり、会社の責任財産の減少であることから会社債権者の保護を図る必要がある。

基準価額チャートが右肩下がりになっているのは、分配金を継続して出し続けているからであり出資者が減れば更に深掘りへ向かっていくことになります。

分配金が出るファンドへの投資は人気ですが、それは日本人気質の問題で、安定収入が嬉しくなるからではないかと思います。

しかし、資産を増やす上で、「複利」のインパクトはマストです。上記の分配金再投資チャートの通り、配当がなければ資産は三倍に増えているはずです。

しかし、分配金を個人投資家が受け取ることによりファンドは複利リターンがあげられず、また個人投資家自身も再投資したくても既に20%のキャピタルゲイン税が課税されています。

再投資したとしても、税後の受け取り分(100万円であれば80万円しか再投資できない)のみの再投資となるのです。複利インパクトを自ら失っています。

筆者はこのような分配金を出すようなファンドには投資をしたくありません。複利がなければ大きな財産は絶対に築けないと分かっているからです。

リートファンドは日本人の「安定収益」を異常に好む気質に漬け込んでREITを販売しているのではないか?と勘繰ってしまうほどです。

それほど、分配金を出すファンドのリターンは限定的なのです。

高い分配利回りは持続可能?

Jリート・リサーチ・オープンが人気の理由は高い分配利回りにあります。

現在、年間780円の配当金になるので現在の基準価額5000円から考えると16%近い配当利回りになります。

| 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |

| 2023年 | 715円 | 65 (01/17) |

65 (02/17) |

65 (03/17) |

65 (04/17) |

65 (05/17) |

65 (06/19) |

65 (07/18) |

65 (08/17) |

65 (09/19) |

65 (10/17) |

65 (11/17) |

-- -- |

| 2022年 | 780円 | 65 (01/17) |

65 (02/17) |

65 (03/17) |

65 (04/18) |

65 (05/17) |

65 (06/17) |

65 (07/19) |

65 (08/17) |

65 (09/20) |

65 (10/17) |

65 (11/17) |

65 (12/19) |

| 2021年 | 780円 | 65 (01/18) |

65 (02/17) |

65 (03/17) |

65 (04/19) |

65 (05/17) |

65 (06/17) |

65 (07/19) |

65 (08/17) |

65 (09/17) |

65 (10/18) |

65 (11/17) |

65 (12/17) |

| 2020年 | 780円 | 65 (01/17) |

65 (02/17) |

65 (03/17) |

65 (04/17) |

65 (05/18) |

65 (06/17) |

65 (07/17) |

65 (08/17) |

65 (09/17) |

65 (10/19) |

65 (11/17) |

65 (12/17) |

| 2019年 | 780円 | 65 (01/17) |

65 (02/18) |

65 (03/18) |

65 (04/17) |

65 (05/17) |

65 (06/17) |

65 (07/17) |

65 (08/19) |

65 (09/17) |

65 (10/17) |

65 (11/18) |

65 (12/17) |

しかし、基準価額が下落し続けていることからわかる通り特別分配金を拠出し続けており持続は不可能です。

そもそも4%-5%の分配利回りしかでないJ-REITで16%は出し過ぎですね。

元本から払い出された配当金を喜ぶことなどできるでしょうか?

J-REIT・リサーチ・オープンの掲示板での口コミ評判

J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の暴落ぶりが素敵。

— 榊 裕次郎│Yujiro Sakaki (@yucha70) January 21, 2022

むしろ、基準価格は低迷か・・・。 / “J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算)[64311051] : 投資信託 : チャート : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版” https://t.co/JfjfqYTzys

— ひでき (@hidekih) July 23, 2019

ポイント

住宅、オフィス、商業、物流などの賃料下落警戒感が強まっているので投資家が高値づかみしたくないため買えびかえているので、REIT指数が上がらない❗️

Yahoo Finance

今月も元手から分配金、、。

Yahoo Finance

じわじわです‼️我慢です

Yahoo Finance

値下がりの速さに辟易する!

掲示板は荒らされており、ストレスを抱えている投資家もいるようでした。

まとめと今後の見通し

今後の見通しですが、不動産市場に限っていえば、現在は米国発の利上げ局面であり、利上げが実施される限りは不動産価格が上昇することはありません。

つまりリートが投資している不動産がキャピタルゲインの恩恵を得る機会は減少するでしょう。

また、今後は不況が示唆されており、さらに不動産価格は下がっていくはずです。

インフレからデフレへ向かい、そこを乗り越えれば、低金利時代でまた不動産の時代が来るでしょう。

しかし、基本的にリートは安定分配金を得るだけのファンドであり、複利リターンを獲得することはできません。

他ファンドで複利運用すれば得られたであろう利益を逸している機会損失に気づいていない投資家は多いです。

もっと堅実に、もっと着実に複利の力で投資をしていくべきだと筆者は考えています。REIT投信は非常に効率が悪いです。